2025年07月01日

株式会社サトー

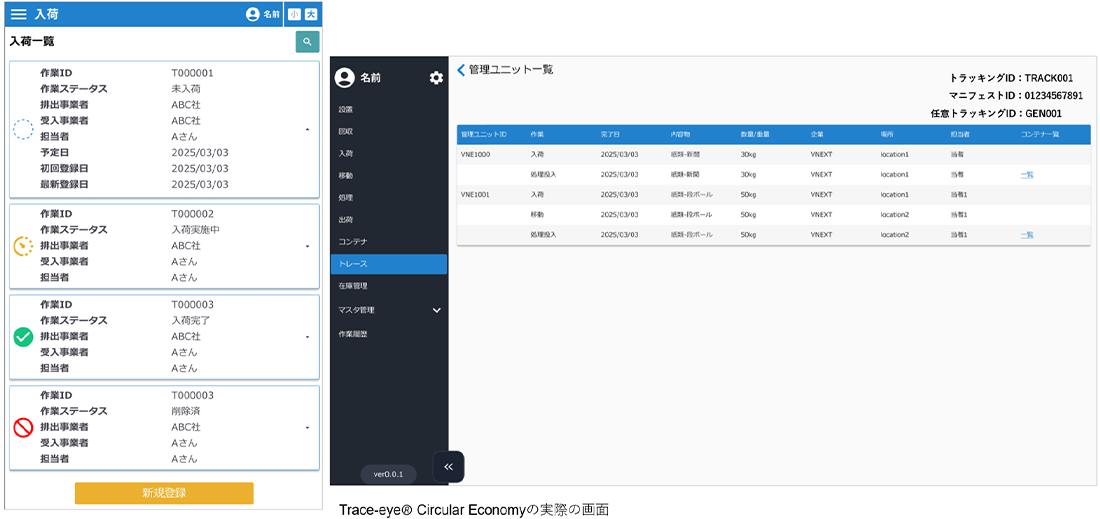

株式会社サトー(本社:東京都港区、以下「サトー」)は、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に向けて、廃棄物の回収、処理、再生材の生産、出荷まで一連のプロセスを可視化しデジタル管理するトレーサビリティシステム「Trace eye® Circular Economy(トレースアイ サーキュラーエコノミー)」を開発し、2025年7月より提供を開始いたします。

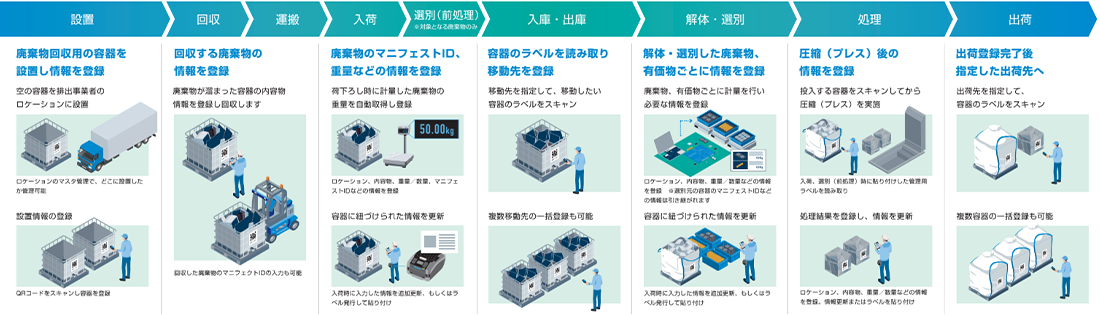

本システムは、廃棄物処理における回収物の特定・測定から、手動解体・選別、各種処理工程、出荷までの実績情報を蓄積・デジタル化し、データの活用とプロセスのトレースを可能にするもので、廃棄物リサイクル現場でのPoC(実証実験)を通じて有効性を確認済みです。

社会背景および「Trace eye® Circular Economy」の開発について

環境省は現在、サーキュラーエコノミー促進のため「再資源化事業等高度化法」の整備を進めています。その背景には、製造側が求める質・量ともに安定した再生材の供給体制の確立が必要であり、その実現には再資源化の取り組みの高度化と、資源循環産業の発展が重要視されています。

(環境省、再資源化事業等高度化法「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の概要

一方、国際的にはEUを中心に、欧州グリーンディールや持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)の動きや、製品の購入後も含めたサプライチェーン全体にわたる情報を追跡するデジタル製品パスポート(Digital Product Passport)の導入が推進されています。

国内外の動きを受けて、経済産業省においても、動脈産業(製造)と静脈産業(資源再生)との情報連携の強化や、素材情報を事業者間で共有するためのプラットフォームの整備を進める方針が示されています。さらに、再生材の品質に関する評価基準の策定や可視化の推進も、重要な課題として位置づけられています。

(経済産業省 産業構造審議会、令和7年2月「成長志向型の資源自律経済戦略の実現に向けた制度見直しに向けたとりまとめ

このように、持続可能な資源循環社会の実現を加速させるためには、製品の設計から廃棄、再資源化に至るまでのトレーサビリティの確保と可視化が不可欠と言えます。

なかでも、廃棄物処理から再資源化に至る工程は、他の産業に比べて情報化が難しく、物性や物量、処理工程をデジタルで管理・可視化する仕組みの確立が求められています。

サトーはこれまで、バーコードやRFIDなどの自動認識技術を基盤に、製造・物流・医療など幅広い分野において、モノと情報をひも付けてデータ収集を可能にし、活用するための仕組みを提供してきました。

その知見を応用して開発した「Trace eye®Circular Economy」は、廃棄物と情報をひも付けてデータ化することにより、再資源化プロセスにおける情報の断絶を解消し、資源循環の高度化に貢献する新システムです。

リサイクルの情報インフラをめざす「Trace eye® Circular Economy」の概要

資源循環の高度化には、廃棄物がどこから来て、どのように処理・分別され、再びどのような素材となるか、一連の流れをデータとして把握・共有することが必要とされます。これに対応するため、本システムは、以下のような機能・特長を備えています。

- 廃棄物の全工程を可視化し、トレースを実現

- バーコードやQRコードにより、廃棄物の排出元から再資源化に至るまでの工程を、さまざまな単位で実績情報をクラウド上に記録・管理。従来は記録が曖昧だった手動解体・選別・一次処理といった中間工程もデジタル化します。

- アナログな管理から脱却し現場を最適化

- スマートフォンやタブレットにも対応する縦・横の画面でデータを表示。現場の負担を軽減しながら、リアルタイムでの進捗や在庫管理、棚卸対応が可能です。データ取得に基づく業務改善も進めやすくなります。

- 再生資源の素材情報をデータ化し品質と価値を可視化

- 再生材に含まれる素材構成や処理履歴をトレースできるため、「再生材の品質」を担保する情報を取得できます。出荷する資源の付加価値化に貢献します。

- 法制度・基準変化への柔軟な対応

- 今後も見込まれる法改正や規制にもシステムアップデートによって柔軟に対応します。

今後の展望 メーカーにもリサイクラーにも活用されるシステムへ

本システムは、リサイクル企業だけでなく、製造からリサイクルまでを一気通貫で担いたいと考えるメーカーや、DPP対応を推進する企業の活用も想定しています。今後は、社会的な資源循環ニーズに向け、さらなる機能拡充も視野に入れています。資源再生を担う企業の共通課題の改善に有効なシステムとして展開を推進します。

今後もサトーは、社会全体のサステナビリティ実現に向けたソリューション開発を加速してまいります。

サトークイックオーダー

サトークイックオーダー