2019年に施行された食品ロス削減推進法に基づき、10月は「食品ロス削減月間」、10月30日は「食品ロス削減の日」と定められました。食品ロス削減⽬標達成に向けた施策として、消費者・事業者・地方公共団体が協力して行えるさまざまな取り組みが推進されています。

本コラムでは、世界や日本における食品ロスの現状や、事業者と消費者をつなぐ食品ロス削減の取り組みをご紹介します。

目次

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

- 7.

1.食品ロスとは

食品ロス(フードロス)とは、生産から消費までの過程で実際には食べられるにも関わらず、捨てられてしまう食品を指します。環境問題、飢餓対策、経済的損失など多くの影響を及ぼすため世界的に大きな問題になっています。

FAO(国際連合食糧農業機関)によると、毎年、世界の食料生産量の3分の1に相当する13億トンにものぼる食品が捨てられています。

日本における食品ロスの量は、2021年度時点で年間約523万トン(前年度522万トン)です。国民1人当たり換算では1日約114gで、毎日おにぎり約1個分を捨てていることと同じです。

出典:農林水産省「食品ロスの現状を知る」/政府広報オンライン「今日からできる!家庭でできる食品ロス削減」

2.日本の食品ロスの現状

食品ロスは大きく2種類に分類されます。

- 事業系食品ロス

- 事業活動を伴って発生する食品ロス

- 家庭系食品ロス

- 各家庭から発生する食品ロス

日本における食品ロスうち、約53%(279万トン)を事業系食品ロス、47%(244万トン)を家庭系食品ロスです。食品ロスを減らすには、食品を取り扱う企業と消費者それぞれが削減に取り組むことが重要です。

3.食品ロス削減が必要な理由

食品ロスは、以下のような問題に影響を及ぼすと言われています。

- 環境負荷

- 人口増加による食糧不足の悪化

環境負荷

食品ロスが与える影響の一つに、環境負荷が挙げられます。

企業や家庭で廃棄された食品は可燃ごみとして処理されます。水分を多く含む食品は、運搬や焼却時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)を多く排出します。

そのため、地球温暖化による気候変動の一因になっていると考えられています。また、焼却後に残った灰の埋め立ても環境負荷につながるとされています。

人口増加による食糧不足の悪化

食品ロスの削減は、人口増加による食料不足の悪化を抑制するためにも必要な取り組みです。近年、世界の総人口は増加し続けており2050年には約97億人、将来的には100億人を超えるとも推定されています。

一方で、飢餓で苦しむ人々が世界中にいます。2017年時点で、世界で約8億人以上が栄養不足や飢えに直面していたと推計されています。

また、将来の人口増加に伴い、食料生産を増やす必要がありますが、食料を生産するための農地や水などの資源が限られていることも課題です。

そのため、食品ロスや廃棄が現在の水準で続くと、将来的な食料不足や栄養不足を深刻化させる可能性があります。食品ロスの削減は、持続可能な食料供給を実現するために極めて重要です。

出典:農林水産省「食品ロスの現状を知る」「SDGs、世界の栄養不良改善への貢献を」

4.食品ロス削減に向けてできること

食品ロスの削減に向けてどのようなことができるのでしょうか。ここでは、食品ロス削減に向けてできる取り組みの例をご紹介します。

事業者ができる食品ロスの削減方法

事業者が食品ロスを削減するためにできることは多岐にわたります。

主な方法としては、以下が挙げられます。

- 痛む前に食材を使い切る

- 食材管理を行い、痛む前に使い切ることで廃棄を削減

- 在庫管理の最適化

- 需要予測の精度を向上させ適切な在庫レベルを維持することで過剰在庫による廃棄を削減

- 規格外品の有効活用

- 規格外品や余剰品を廃棄せずに、それらを別の製品へ加工することで食品ロスを削減

- 適切な賞味・消費期限設定

- 過度に短い期限を設定しないことで、不必要な廃棄を防ぐ

- 商習慣の見直し

- 3分の1ルールの見直しにより、販売できない食品の廃棄を削減

賞味期限管理や値引き管理による食品ロス削減の取り組みについては、以下でもご紹介しています。

-

賞味期限管理は食品ロス削減につながる!廃棄を防ぐ管理の方法は?

本コラムでは、賞味期限管理の課題や、効率化を実現するサトーのソリューションをご紹介しています。

事業者が食品ロス削減に向けて積極的に取り組むことで、食品廃棄のコスト削減や企業イメージの向上などのメリットが期待できます。

個人でできる食品ロスの削減方法

賞味期限管理や値引き管理による食品ロス削減の取り組みについては、以下でもご紹介しています。

- 必要な分だけ購入

- まとめ買いを避けて、実際に使う分だけを購入

- 賞味期限を確認して購入

- すぐに使用する場合は、棚の手前に陳列されているものを購入(てまえどり)

- 無駄なく使用

- 期限表示や食べごろを確認し、痛む前に使用

- 食材の適切な保存

- 食材の保存方法を工夫することで品質を長く保ち、廃棄を削減

食品ロスの割合は、事業者と消費者の両方によって引き起こされています。事業者の取り組みだけではなく、消費者も積極的に食品ロス削減に参加できる仕組みづくりが重要です。

5.痛む前に食品を消費するには?

食品を食べたり、調理したりせずに捨ててしまう直接廃棄は、食品ロスの原因の一つです。

直接廃棄は、食品を買い過ぎた場合や、保存していた食材が傷んでしまった場合などに発生しやすい傾向があります。

また、食品購入後、食べごろを見逃してしまって食品を捨ててしまうケースも考えられます。

特に、個体差が大きく賞味期限の表示義務がない果物は食べごろが分かりづらく、注意が必要です。事業者側は、消費者に食べごろを知らせるための工夫も必要です。

6.食べごろを伝えて食品ロス削減へつなげる「coro-eye®(ころあい)」

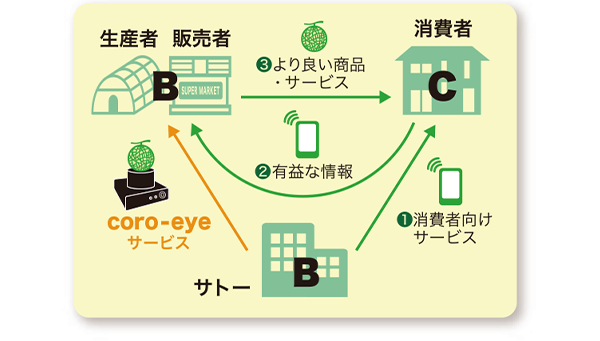

食品ロスの削減には、サトーの「食べごろ予測サービス coro-eye®(ころあい)」の活用がおすすめです。果物には個体差があるため、収穫や入荷日から食べごろを予測するのは容易ではありません。

実際、消費者の2人に1人が食べごろを逃し、そのうちの7割がサイレントクレーマーとして果物離れをしています。

coro-eye®は硬度測定機で果物の果肉の硬さを測定。従来、食べてみるまで分からなかった一つ一つの果物の食べごろを高精度で予測し、おいしい果物をおいしく食べられる安心感を消費者へ提供する世界初のサービスです。果物の最適な食べごろを可視化することで、賞味期限が近い商品を二次加工品に回すなど廃棄による食品ロス削減に貢献します。

購入する消費者も、食べごろの失敗を回避しやすくなり満足度の向上につながります。また、専用サイトでは産地紹介やアンケートなども行えるため、消費者のリピート購入を促進することも可能です。

サトーの食べごろ予測サービス coro-eye®の詳細は、以下のページでご確認ください。

7.食品ロスはシステムを活用して削減しよう

食品ロスは、生産や加工、流通、消費など、さまざまな場所で生じる可能性があります。

事業者と家庭から排出される食品ロスの割合には大きな差はないため、事業者と消費者が協力して食品ロス削減に取り組むことが重要です。

食品ロス削減の対策を検討する場合には、ぜひサトーへお気軽にご相談ください。

- テーマ:

- サステナビリティ

関連コンテンツ

商品やソリューションについてのお問い合わせ

お客さまヘルプデスク24時間365日

サトークイックオーダー

サトークイックオーダー