食品ロス(フードロス)の問題が世界規模で問題視され、SDGsの目標の一つにも「飢餓ゼロ」が掲げられています。

日本でも2025年に「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が定められ、食品ロスの削減に向けた取り組みが広がっています。

スーパー(スーパーマーケット)で食品ロスを減らすためには、どのような取り組みを行えばよいのでしょうか。

本コラムでは、食品ロスの現状や発生する要因、スーパーで行っている取り組みの例とAIを活用した対策の導入事例などをご紹介します。

出典:消費者庁「食品ロスの削減の推進に関する法律」

目次

- 1.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- 6.

1.食品ロスとスーパーの現状

日本の食品ロスは、2023年度の時点で年間464万トンにも達しています。

その内訳は家庭から出る食品ロスが約233万トン、外食や小売業といった事業系の食品ロスは約231万トンです。

事業系食品ロスのうち、スーパーを含む食品小売業が占める割合は、約21%の48万トンです。

2025年3月25日に閣議決定された「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」では、事業系食品ロスを2030年までに2000年度比で60%削減する目標が定められています。

スーパーを含む小売事業者においても、食品ロス削減の取り組みを引き続き強化していく必要があります。

出典:環境省「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」

2.スーパーで食品ロスが発生する原因

スーパーで食品ロスが発生する主な原因は、以下の2つが挙げられます。

- 消費者の行動による廃棄

- 売れ残りや賞味期限切れによる廃棄

スーパーでは鮮度の良さを求める消費者のニーズに応えるため、売れ残ったものは廃棄する傾向にあります。

消費者の行動による廃棄

スーパーやコンビニエンスストアなどの小売店で販売される商品は、大きさや形、色などの見た目が均一になるように規格が定められており、入荷されるものは全て規格内の商品となっています。

しかし、消費者はその中でもなるべく見た目が良く、鮮度が良い商品を購入しようとします。

規格内の商品の中であってもさらに厳選してしまう消費者の行動様式によって、結果的にあまり見た目が良くない商品だけが残り、廃棄の対象となってしまいます。

売れ残りや賞味・消費期限切れによる廃棄

スーパーでは、需要を予測して欠品しない程度の商品が用意されています。

しかし、需要が予想を下回ると商品は売れ残りとなり、賞味期限・消費期限が近付くと廃棄せざるを得なくなります。

3.スーパーにおける食品ロス削減に向けた取り組みの例

スーパーをはじめとする小売店では、どのように食品ロスを削減していけばよいのでしょうか。

ここからは、食品ロス削減に向けた取り組みの一例をご紹介します。

「3分の1ルール」の見直し

「3分の1ルール」とは、製造から賞味期限までを3等分して、納品や販売の期限を決める食品業界の商習慣です。

賞味期限が3ヶ月の商品の場合は、製造から1ヶ月後が納品の期限、製造から2ヶ月後が販売期限となります。

期間内に納品されなかった商品は、多くの場合店頭に並ばずに廃棄されてしまいます。

こういった現状を改善するために、納品期限を3分の1から2分の1に緩和する動きが広がっています。

農林水産省の取りまとめによると、2024年10月末時点で339の食品小売り事業者が納品期限を緩和(または予定)していると公表しています。

出典:農林水産省「商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表」

販売数に制限をかける

欠品による販売機会ロスを防ぐには、十分に在庫を確保しておくことが重要です。

しかし、在庫が多いと、来店した消費者が常に商品を購入できるようになるメリットがある一方で、売れ残った場合に廃棄しなければならない商品の数が増えてしまうデメリットがあります。

クリスマスケーキや恵方巻などの季節ものの商品は需要予測が難しく、販売期間も短いため、過剰在庫による食品ロスが起こりやすいと言われています。

事前予約制の実施などで販売数に制限を設け、すべて売り切るようにすることで廃棄を防ぐことが可能です。また、これによって製造や販売にかかるコストの削減も期待できます。

見切り品や訳あり品として販売する

規格外の商品や賞味期限が近くなった商品を「見切り品」や「訳あり品」として値引きして販売することも廃棄を減らす取り組みとして有効です。

消費者庁が行った調査によれば、回答者の内8割が規格外品を購入したことがあると答えており、身近に販売する場所が増えれば購入する人も増えると考えられています。

小売店では、「すぐに食べるならこちらがおすすめ」といったPOPを提示したり、棚の手前に置いたりするなど消費者が購入しやすくなる工夫がなされています。

出典:消費者庁「第1部 第2章 第2節 食品ロス問題の解決に向けて|概要」

「てまえどり」の推進

「てまえどり」とは、購入してすぐに食べる場合は、商品棚の手前にある商品(販売期限の近い商品)を積極的に選ぶことを指します。

販売期限が過ぎて廃棄される食品を減らすために、小売店舗では陳列棚や買い物かごにPOPやポスターなどを貼り、消費者に向けて呼びかける取り組みが行われています。

適切なタイミングで値引きする

需要と供給に応じて商品の値段を変更するダイナミックプライシングも、食品ロスを減らす対策として挙げられます。天候や曜日、時間帯などを考慮して適切な値引きを行えば、消費者も手に取りやすくなり、商品の売れ残りを減らすことができます。

ダイナミックプライシングで重要となる需要予測は、AIの活用も進んでいます。より簡単・正確に値引きタイミングを予測できるようにすることで、食品ロス削減の取り組みをサポートできます。

4.食品ロス削減を促すサトーのソリューション

サトーでは、スーパーの食品ロス削減を促すソリューションを提供しています。

ここでは、ソリューションの概要やメリットなどをご紹介します。

ロス(値引き・廃棄ロス)を削減する「AI値引き」

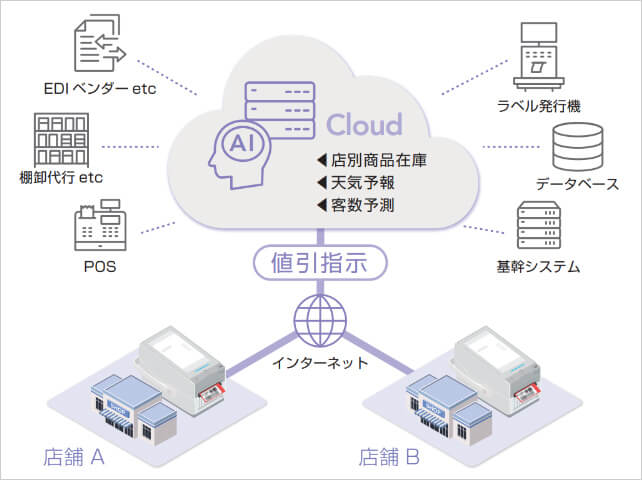

AI値引きとは、「sinops-CLOUD※」とラベルプリンターを連携することで最適な値引きを行うソリューションです。AIが適切な値引き率を知らせ、担当者は該当商品のバーコードをスキャンするだけで値引きラベルが発行できます。

適正価格での販売を行うことで、廃棄コストの削減や食品ロス削減を実現することが可能です。値引き額の検討や、ラベル発行といった業務の負担を軽減する効果も期待できます。

※「sinops-CLOUD」は株式会社シノプスの登録商標です。

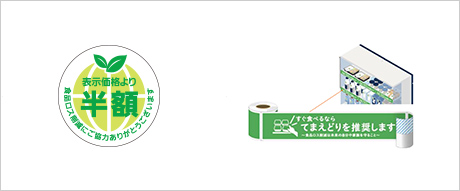

食品ロス削減 値引きシール/シェルフシール

サトーでは、値引き消費の購入や「てまえどり」を消費者に促すためのシール作成を行っています。

お得感だけでなく食品ロス削減をイメージできるデザインにすることで、消費者の社会貢献への意識を醸成し、「あえて賞味期限・消費期限が近い商品を選ぶ」といった積極的な行動を推進することができます。

5.AI値引きソリューションの導入事例

ここでは、AI値引きを活用した事例をご紹介します。

AIを使って経験の浅い担当者でも値引き判断が可能に

九州で約330店舗を展開するイオン九州様では、食料品、衣料品、住居余暇商品などを取り扱っています。

店舗運営では、経験値の高い従業員でないと適切な値引き判断ができないといった課題があり、食品ロス問題と共に解決策を検討されていました。

【導入前の課題】

- 主任クラスの従業員を中心に現場で値引きの判断をしていた

- 値引きの判断基準が難しく、作業に時間がかかる要因になっていた

- 一部店舗では、人員が少なく、判断できる従業員がいない時間があった

そこで「AI値引き」を活用した値引き運用の検証を行い、約240店舗(2023年4月時点)へ導入しました。

商品をスキャンするだけのシンプルな操作性で、経験の浅い従業員でも値引き作業が可能になりました。

【導入による効果】

- 経験の浅いパート・アルバイトでも主任レベルの判断ができるようになった

- AIが判断することで、人員に関係なく一定水準の値引き処理ができるようになった

- スキャンしやすいよう、商品を整理整頓する癖がつき、買い物がしやすい売り場になった

今後は導入店舗を増やし、利益向上に加えて食品ロスの削減にもつながることを期待されています。

事例の詳細は、以下でご紹介しています。

6.できる範囲から取り組むことが大切

日本で発生する食品ロスの約半数は事業系の食品ロスです。

そのため、スーパーなどの小売店でも、食品ロス削減に向けた取り組みを行うことが重要です。

食品ロスや販売機会ロスの削減にシステム導入をご検討中の場合は、サトーにお気軽にご相談ください。

- テーマ:

- サステナビリティ

関連コンテンツ

商品やソリューションについてのお問い合わせ

受付時間24時間365日

サトークイックオーダー

サトークイックオーダー