TCFD提言への対応

サトーグループ(以下、サトー)は、気候変動が社会全体に与える影響の大きさを認識するとともに、この問題への対応を重要な経営課題の一つと捉えています。その観点から「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)」の提言に対して2021年に賛同を表明し、提言を踏まえた気候変動への対応を進めています。

サトーの気候変動への取り組みをご理解いただくとともに、取り組みのさらなる向上をめざしてステークホルダーの皆さまとコミュニケーションを図ることを目的としております。今後も皆さまのご意見を参考にしながらより充実したレポートになるように引き続き改善を行ってまいります。

はじめに:気候変動対応の基本的な取り組みとマテリアリティ

サトーは、優れた製品・サービスでお客さまの新たな価値を創造し、より豊かで持続可能な世界社会の発展に貢献することを企業理念における使命としています。

持続可能な社会への貢献は本業と不可分のものと捉え、中期経営計画で掲げている2030年ビジョン(以下、2030年ビジョン)においてもサステナビリティを経営の根幹に据えています。私たちは気候変動や資源の枯渇、社会的格差といった世界が直面する課題により深く対応していくため、サステナビリティへの取り組みの基本方針を今年度新たに改訂しました。従来のCSRやESGの枠組みを超え、事業活動そのものを通じて社会課題の解決に取り組む姿勢を明確にし、地域社会への貢献を本業と一体化させることを打ち出しています。

この取り組みの中で、サトーは以下の2つの基本姿勢を軸として低炭素社会の実現に貢献するとともに自社の企業価値向上をめざしています。

- ①本業を通じたお客さまへのソリューション提供による生産性向上を通じ、温室効果ガス(以下、GHG)削減を含めた価値の提供をめざす。

- ②自社の事業活動におけるサプライチェーン全体でのGHG排出量の削減やグリーン調達、リサイクル対応力の強化を計画的に進める。(事業活動を通じたGHG排出の実績や目標は、「4.指標と目標」をご参照ください)

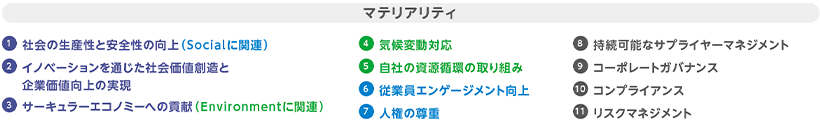

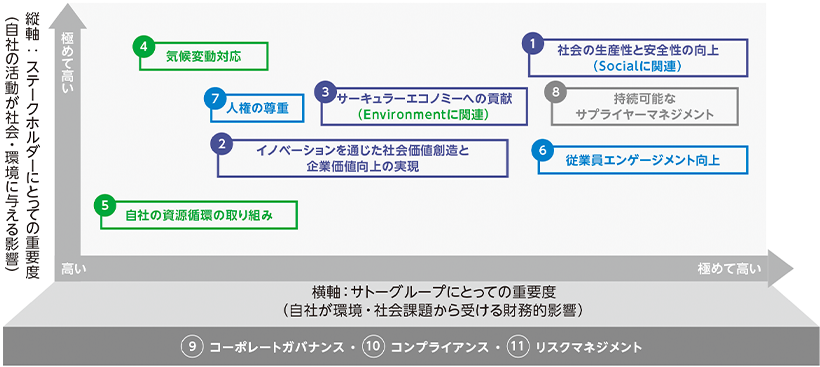

マテリアリティ(経営の重要課題)の見直しについて

サトーは「持続可能な社会の発展に貢献する」という企業理念の下、本業とサステナビリティを一体のものとして捉え、2019年にマテリアリティを特定し、執行役員会に直属するサステナビリティ推進委員会の下で様々な施策に取り組んでまいりました。

現在、事業を取り巻く環境は急速に変化しており、企業の社会的責任に対する期待の高まりや技術革新の加速など、新たな課題への対応が求められています。

こうした変化を経営戦略に反映し、2030年ビジョンを見据えて私たちが進むべき方向性を明確にするため、マテリアリティの見直しを行いました。

今後も、マテリアリティに基づく施策を具体的に推進するとともに、マテリアリティと深く関連するSDGsの達成にも貢献してまいります。

マテリアリティの構図と全体像

マテリアリティマップ

特定した11のマテリアリティのうち、地球環境への貢献として3つのマテリアリティを特定しています。

- サーキュラーエコノミーへの貢献

- 気候変動対応

- 自社の資源循環の取り組み

マテリアリティ 地球環境への貢献

今後、TCFD提言に基づいた継続的なシナリオ分析を通じて開示の質と量を充実させていきます。その上で、サステナビリティに対する取り組み強化を通じ、社会的価値の創造および企業価値の向上に努めます。

TCFDに基づく情報開示

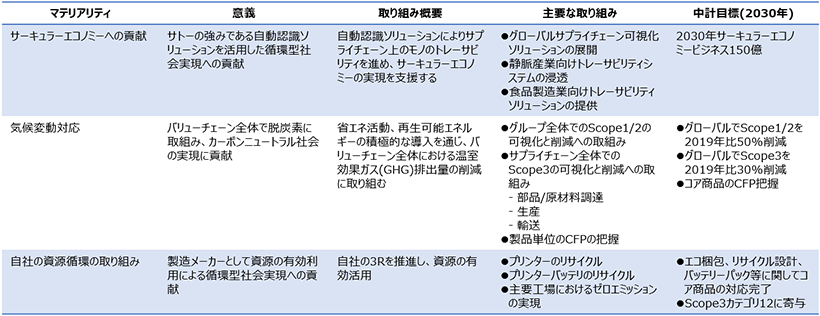

1.ガバナンス

サトーは、2030年ビジョンにおいて、社会の新たな要請に対してお客さま課題解決の領域と提供価値を拡大し、社会から必要とされ続ける会社をめざします。また、2024年度を初年度とする中期経営計画において、経営基盤強化の一環として「サステナビリティ経営の推進」を掲げ、GHG排出削減、人的資本およびコーポレートガバナンスの強化などに取り組んでいます。

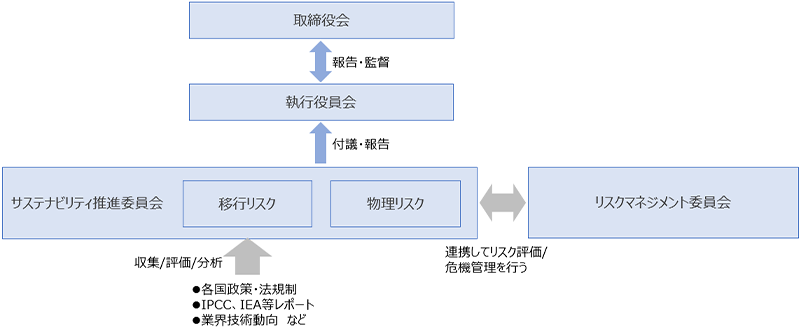

取締役会の監督の下、サステナビリティ推進委員会(委員長:サステナビリティ担当執行役員、以下、委員会)は、執行部の最高意思決定機関である執行役員会直属の委員会として、グループ全体の気候変動を含む環境対応やCSR調達を中心にサステナビリティを巡る課題への対応を推進しています。委員会には、経営企画部門や事業部門などの主要メンバーが参画し、サステナビリティに関わる活動と経営・事業戦略との融合を図っています。

今年度より、サステナビリティ推進委員会の中にテーマ別の検討および推進を行うためのワーキンググループを設置し、気候変動対策に関する様々な施策を検討しております。

サステナビリティ推進体制

委員会の審議事項のうち経営戦略や経営計画に影響を与える重要事項は、委員会での議論・報告内容を踏まえ執行役員会に付議され、総合的な意思決定を行っています。

取締役会は、代表取締役 社長執行役員 グループCEO(執行役員会議長)を気候変動担当役員に選任し、また気候関連課題対応状況や目標管理進捗等について、執行役員会を通じて委員会に定期的な取締役会への報告を義務付けています。

2.戦略

2023年度の報告までは、2030年/2050年におけるAIDC業界(Automatic Identification Data Capture:自動認識技術業界)の世界線に基づき将来発生しうるリスクと機会を特定後、事業インパクトの評価および考えられる取り組み施策について開示してまいりました。2024年度の開示においてはその内容を踏まえ、リスクと機会に対して、マテリアリティの地球環境への貢献におけるサトーの取り組み施策とひも付け、より具体的に気候変動に対する取り組みを開示してまいります。

シナリオ分析の進め方

シナリオ分析は以下に示す通り4つのステップで進めております。

1気候変動がサトーグループに及ぼす影響 リスクと機会の重要度の評価

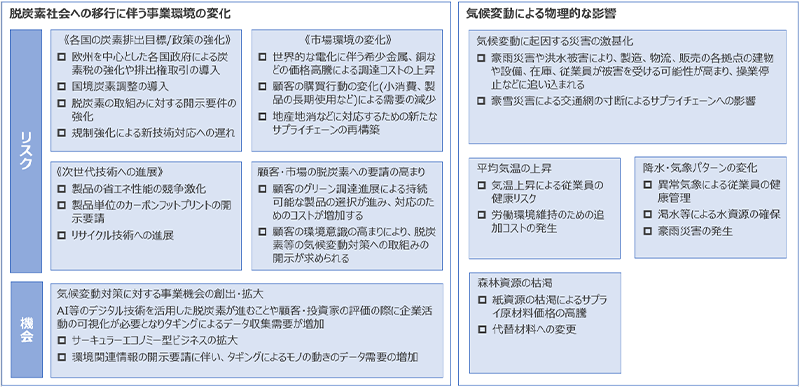

最初のステップでは、2030年/2050年における気候変動関連の社会動向や規制動向などを予測し、中長期的に事業活動に影響を与える重要な事象を移行リスク、物理リスクに分類します。事業活動に対して阻害要因となり得る事象をリスク、今後の事業活動の便益につながる事象を機会と捉えます。

移行リスクと物理リスク

リスク・機会の特定の考え方

リスク・機会の特定にあたっては、前年度までの考え方と同様に2050年における温度上昇が1.5℃上昇に抑制された社会環境がサトーの事業およびバリューチェーンに対して、どのような影響(政策規制、市場環境、技術、評判、社会の行動変容など)を及ぼすかについて考察を行い、各事業部門とも協議を重ねた上でリスク・機会を特定しています。また、有効な気候変動対策が行われずに、温度上昇が4℃となった社会環境において主にサトーの生産、物流などの事業拠点の他、主要取引先などが受けると考えられる物理的なリスク(災害の激甚化など)について考察を行い、リスクの特定を行います。

その際、サトーの多様なお客さまの業界における2030年/2050年の気候変動の影響なども勘案しております。

特定したリスクと機会

2シナリオ群の定義

不確実な未来に対応するにあたって、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)のレポートを参照し、1.5℃上昇(RCP1-1.9)および4℃上昇(RCP4-7.3)の2つの温度上昇シナリオを選択いたしました。気温上昇の抑制が最も進んだシナリオと全く進まなかったシナリオの両方を選択することで可能な限り想定外の事象を減らすことにつながると考えています。

カーボンニュートラルが実現した世界線を検討するにあたっては、サトーが2050年にカーボンニュートラルとなる1.5℃の温度上昇抑制を目標とすることから、IEA(国際エネルギー機関)のNZEシナリオを選択しています。

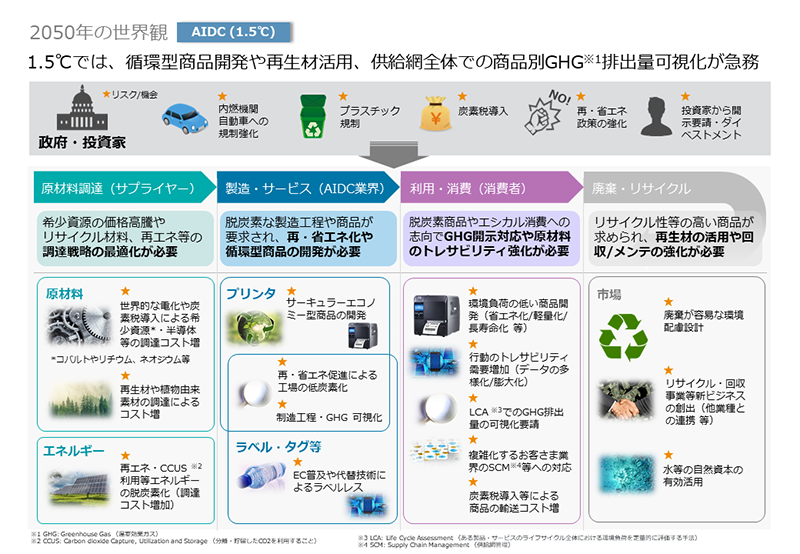

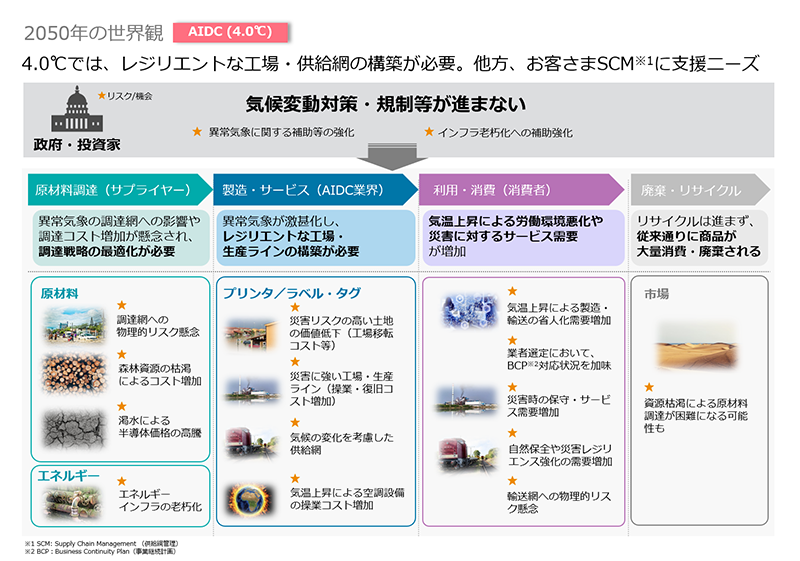

ICPP 温度上昇シナリオ

1.5℃シナリオ/4℃シナリオ

1.5℃/4℃いずれのシナリオでも2030年までは大きな差異が見えないことから、世界線については2050年において温暖化対策が進み、カーボンニュートラルが実現され社会が変革される1.5℃のシナリオとカーボンニュートラルが進まずに温度上昇による災害の激甚化が予測される4℃のシナリオにおいてAIDC業界にどのような変化がもたらされるかを想定しています。

※2050年におけるAIDC業界の世界線 1.5℃/4℃

3リスクと機会がサトーグループにもたらす事業インパクトと重要度の評価

設定した2つの気候変動シナリオに対して、リスクマネジメントの観点でリスクと機会が将来サトーグループにどのような影響をもたらすかについて評価・分析を行っています。昨年度までは影響度に関して金額レンジで開示しておりませんでしたが、より詳細に影響度を示すために今年度は下記の通り、5つの金額レンジに分類いたしました。

影響度5:200億円以上

影響度4:100~200億円

影響度3:50~100億円

影響度2:10~50億円

影響度1:10億円以下

また、今年度より、リスク発生時期を想定し、発生タイミングによる緊急度についても開示を開始いたしました。

2030年を起点に以下の通り、影響が顕著に現れる時期を想定して緊急度として設定しております。

緊急度3:2030年までに顕著に影響が発生しうるリスク/機会

緊急度2:2030年~2035年ごろに顕著に影響が発生しうるリスク/機会

緊急度1:2035年以降に顕著に影響が発生しうるリスク/機会

1.5℃シナリオでは、希少資源等の需要増、循環型材料の採用等による原材料コスト上昇の影響が大きい一方、環境配慮型商品やソリューションの需要増加、サーキュラーエコノミーの実現に向けたサトーのタギング技術による信頼性の高いトレーサビリティの担保に大きなビジネス機会があると認識しています。

他方、4.0℃シナリオでは、異常気象や自然災害の影響等に起因する事業継続リスク、物理的リスク対応コストの増加の影響が大きいと捉えています。特に近年は気候変動に関係した気温の上昇や災害の激甚化などが大きな社会問題となっており、サトーグループとしても生産・物流拠点を中心にサプライチェーンの事業継続性を高めていくことが喫緊の課題となっています。

また、サトー主要事業の中でもサプライ事業については、1.5℃/4℃のいずれのシナリオでも2030年/2050年における気候変動による森林・紙資源の供給の変化がリスクとして想定されています。今後サプライ事業の持続可能性を高めていくために原材料メーカー様と協働での取り組みを行っていくことを検討いたします。

気候変動がサトーグループに及ぼす影響の評価

4リスク/機会に対する施策の検討

ステップ3で影響度の評価・分析を行ったリスクと機会に対して、サトーグループとして影響度と緊急度の高いリスクと機会に対する様々な対応策を検討・推進しております。

サトーは「持続可能な社会への貢献」を企業理念に掲げており、1.5℃シナリオに即した対応として環境負荷の低い商品・ソリューション開発やタギングを活用した資源循環、GHG排出削減を進める一方、4.0℃シナリオについてもリスク管理の観点で対応策を講じてまいります。

シナリオ分析の結果、リスクに対してはGHG排出量削減やCSR調達体制の確立、サプライチェーンにおけるBCP(事業継続計画)対応力の強化など、主に自社で取り組む対応策が明らかになりました。他方、機会に対しては、環境配慮型商品やソリューションの開発・拡販、データ収集・活用ビジネスの拡大など、主にお客さまを中心とした社会へ価値を提供する対応策が見出されました。

リスクに対する対応策

重要なリスクと機会に対する対応策

上記に記載の通り、それぞれ想定されるリスクと機会に対して、対応策の検討および実施を行っています。いくつかの取り組みについてご紹介いたします。

GHG排出量の可視化と削減に向けた取り組み

GHGにつきましてはScope 1、2、3の可視化と並行して商品単位のカーボンフットプリントの収集と可視化に向けて取り組みを行っております。

まずは、グローバルにおける全拠点のScope 1、2の可視化および削減に向けた取り組みを推進しております。

日本においては再生可能エネルギーの導入がすでに進められており、さらに従業員の省エネルギーの意識を高めることで削減を進めております。また海外においては各拠点のScope 1、2排出量および背景や実態を把握し、特に排出量の大きな拠点から現地と連携し、計画的に削減に向けた取り組みを行ってまいります。

また、Scope 3排出量につきましても、メカトロ/サプライ商品ともに商品別のカーボンフットプリント算定と併せてカテゴリ毎の可視化を進めており、削減に向けた具体的な取り組みを開始しております。

詳細の目標/削減計画および具体的な削減に向けた取り組みにつきましては、4.指標と目標でご説明いたします。

商品および包装資材等のリサイクルの拡大

自社の取り組みといたしまして、廃棄物を削減することで廃棄に関するGHGの排出を抑制につなげることができると考えております。商品に関してはリサイクル部材の拡大や設計の見直しなどにより4R(リファービッシュ、リユース、リサイクル、リデュース)を進めることで、お客さまおよびサトー内での廃棄にかかるGHGの削減に寄与します。

また、包装資材の簡素化や通い箱の導入により、包装資材の廃棄を減らします。

廃棄物削減支援をはじめとする環境配慮型ビジネスの展開

サトーの自動認識ソリューションはサプライチェーン全般におけるモノの動きの可視化に大きく貢献します。

モノの動きをデータ化し、「どこに、何が、いくつあるのか」を把握することで、ムダな在庫の削減や過剰発注を防ぐことができ、廃棄やムダな移動の削減を実現できる他、サーキュラーエコノミーの実現においてキーソリューションになると考えております。

また、バーコードの代わりとなるセンサーなどの自動認識につきましても今後開発を進めてまいります。

サーキュラーエコノミー支援サービス「Trace eye Circular Economy」のサービス開始

サトーでは2025年7月1日よりサーキュラーエコノミーの実現を支援するサービスとしてTrace eye Circular Economyの提供を開始いたしました。

本システムは、廃棄物処理における回収物の特定・測定から、手動解体・選別、各種処理工程、出荷までの実績情報を蓄積・デジタル化し、データの活用とプロセスのトレースを可能にするもので、廃棄物リサイクル現場でのPoC(実証実験)を通じて有効性を確認済みです。

これによって、使用済の商品のリサイクルや再活用が進むとともに廃棄処理によるGHGの削減に貢献することが期待されます。

森林の保全管理の推進と認証

サトーでは、環境負荷の少ない材料、部品、商品などを優先して購入するグリーン調達推進の一環としてFSC®(CoC)認証を取得し、FSC®認証紙を使用したシール・ラベルを取り扱っています。(ライセンス番号:FSC-C135435)

FSC®マークは、森林破壊や違法伐採等の環境・社会的な問題のリスクの低い原材料が責任を持って調達され、使用されていることを意味します。

サトーでは、その他に商品から梱包材に至るまで、有害物質を含む材料を使用しないために自社で環境管理基準を策定し、2005年から運用しています。また、各国が規制する有害物質の使用を禁止するとともに把握すべき管理物質を明確にし、管理手順を定めております。

また、森林保全における取り組みとしてグローバルで植樹活動などを実施しております。

サプライチェーンにおけるBCP対応力の強化

気候変動がもたらす主な影響として、豪雨災害による洪水被害と豪雪による道路等の寸断を想定してリスクの評価を行っています。

国内外の140の製造拠点(国内120拠点、海外20拠点)に対して、AQUEDUCT「Floods」および現状の生産能力等のデータを基に水害発生時の被害を想定いたしました。その結果、サトーの主要な国内生産・物流拠点である、北上事業所および東日本物流センター、西日本物流センターについては浸水被害危険区域外の立地となっており、想定しうる最大の豪雨・洪水被害においても大きな被害は発生しないと考えております。しかし、国内におけるサプライ商品の製造を担う協力工場につきましては、所在地が浸水危険区域に含まれる場合もあり、サトーにとって重要なサプライヤーである協力工場との協働で対策を講じてまいります。

さらに、国内では北上事業所の豪雪災害による操業停止への対応も想定しております。

また、いくつかの営業拠点につきましては、浸水想定区域に含まれることから、これらの拠点に対しては対処を行ってまいります。

3.リスク管理

企業を取り巻く環境変化が複雑かつ多様化する中、サトーでは、事業に関する社内外の様々なリスクの管理を経営戦略や事業計画達成のために不可欠なものと位置付けてグループ全体で取り組みを行っています。

気候変動に関するリスクにおいても、将来の経営リスクと位置付けて、シナリオ分析においてリスクを識別した上で新たな規制上の要件を含む関連パラメータを抽出し、定期的に更新します。それらを基に各リスクの事業/財務インパクトを定量的に評価することで、リスクを管理します。

気候変動リスク評価の結果は、執行役員会に定期的に報告し確認を受ける他、取締役会へ報告し、全社のリスク管理と連携させます。また物理的リスクについては、リスクマネジメント委員会と連携し、リスク/危機管理を実施します。

今後もサステナビリティ推進委員会主導の継続的かつ組織横断的なシナリオ分析を通じ、その精度を高め、経営・事業戦略との統合を志向します。

サトーグループ 気候変動関連リスク管理体制

4.指標と目標

GHG排出量削減による地球温暖化抑止は、持続可能な社会の実現のために必須の活動となっています。その責任を全うすべく、サトーは事業活動におけるGHG排出量(Scope 1、2)を把握し、具体的な削減策を推進しています。

Scope 1、2の削減目標として、2021年4月に日本政府が表明したGHGの削減目標を参考としつつ、より踏み込んだグローバル中長期目標を「2030年度 GHG排出量目標:2019年度対比50%削減」に設定しました。加えて、2050年度のカーボンニュートラル(GHG排出量実質ゼロ)をめざすことを宣言しました。これらの達成に向けた再生可能エネルギー活用拡大や省エネルギー推進の主な施策も開示しています。

サプライチェーンにおけるGHG排出量(Scope 3)についても、「2030年度GHG排出量目標:2019年度対比30%削減」を設定しました。サプライヤーへの働きかけと協働、リファービッシュ部材の採用、商品の省電力化、リサイクルの推進などにより、Scope 3のカテゴリ1(購入した製品・サービス)および同11(販売した製品の使用)、同12(販売した製品の廃棄)を中心に、削減を進めます。

今後は、Scope 1、2、3に加え、サトーが提供する商品やソリューションによってお客さまの現場で貢献しているGHG排出量削減についても可視化の範囲拡大を進めます。前述のカーボンニュートラルにScope 3および削減貢献量を加え、長期的にはカーボンマイナスをめざします。またシナリオ分析によって明らかになる重要指標やマテリアリティに関連した指標の実績や目標も、今後の選択的な開示の検討を進めます。

最終更新日:2025年10月6日

サトークイックオーダー

サトークイックオーダー